Виды водопропускных труб, способы и сферы использования

Сферой применения водопропускных труб стало дорожное строительство. С помощью такой трубной продукции обустраивают своеобразную альтернативу мостового сооружения. Размеры тоннелей, для создания которых используется водопропускная труба, иногда имеют довольно приличные габариты.

С помощью данных изделий строят искусственные сооружения, способные пропускать под дорожными насыпями незначительные объемы постоянных или периодически возникающих потоков воды. Иногда такие трубы выполняют функцию путепроводов или используются для перегона скота.

При проектировании дорожных магистралей, когда насыпь будет иметь незначительную высоту, выбирают один из двух типов искусственных сооружений: возведение малого моста или прокладка труб.

По ряду причин в некоторых случаях устройство водопропускной трубы под дорогой становится лучшим вариантом:

- Такое конструкционное решение не приводит к нарушению целостности земляного полотна и верхней части строения дорожного пути.

- Обслуживание и эксплуатация водопропускных конструкций обойдутся дешевле, чем ремонт моста.

- Если высота засыпки над трубами превышает двухметровую отметку, влияние оказываемых временных нагрузок понижается, а с увеличением высоты слоя может практически исчезнуть.

Виды водопропускных труб

В зависимости от материалов изготовления данная трубная продукция бывает:

- железобетонной;

- бетонной;

- полимерной;

- металлической.

Помимо этого, водопропускные трубы отличаются по ряду параметров:

- форме поперечного сечения – оно бывает круглым, прямоугольным и овальным;

- количеству очков в сечении – одно, два и больше;

- особенности функционирования поперечного сечения.

Что касается последнего параметра, то они могут быть:

- напорными трубами, которые работают полным сечением по всей протяженности;

- полунапорными изделиями, функционирующими полным сечением лишь у входного оголовка;

- безнапорной продукцией, работающей по всей протяженности неполным сечением.

В свою очередь железобетонную продукцию различают по величине диаметра отверстия:

- когда длина изделия не превышает 30 метров, его размер должен быть минимум 100 сантиметров;

- при протяженности до 15 метров– от 50 сантиметров;

- устройство водопропускной трубы для внутрихозяйственной дороги позволяет использовать изделия с 50-сантиметровым диаметром отверстия при условии, что их длина не больше 10 метров (прочитайте: «Какую водопропускную трубу под дорогой проложить – виды, особенности, преимущества материалов»).

Как правило, данный вид трубной продукции обустраивают в безнапорном режиме, а два других варианта задействуют при необходимости пропускать определенный (расчетный) объем воды.

Законодательством запрещена укладка водопропускных труб при наличии на местности наледей или ледохода. Что касается укладки на речках, где нереститься рыба, то для этого потребуется разрешение, выданное инспекцией рыбнадзора.

Монтаж водопропускных систем

При проведении расчетов для прокладки водопропускных систем в обязательном порядке учитывают ряд нюансов:

- Бровка земполотна в местах подхода к конструкции должна располагаться минимум на 50 сантиметров выше уровня потока. Если трубы будут функционировать в напорном и полунапорном режиме, тогда этот параметр увеличивается до 1 метра.

- У оголовков должны присутствовать некоторые элементы водопропускных труб, а именно 2 откосных крыла и портальная стенка. Их в процессе строительства нужно заглубить в почву на 25 сантиметров ниже, чем уровень промерзания грунта. Монтаж производят на 10-сантиметровое основание из щебня. При этом находящийся ниже отметки промерзания природный грунт меняют на смесь, состоящую из песка и гравия.

В зависимости от несущей способности изделия делят на 3 группы:

- первая – высота засыпки их грунтом равна 2 метра;

- во второй этот параметр –4 метра;

- в третьей –6 метров.

Но согласно условиям отдельных проектов при обустройстве перехода через водяной поток или препятствия иного вида допускается использование труб, для которых применяют иную расчетную высоту засыпки землей.

Обустройство котлованов

Обычно крепление при подготовке котлованов для укладки таких изделий не задействуют. В данном случае устойчивость стенок нет возможности обеспечить только, если грунт является водонасыщенным, а объем притока воды в нем значителен. Для решения проблемы потребуется разработка почвы и защита ее крепежной конструкцией.

Кроме этого, крепление котлована предусматривают, когда укладка водопропускных труб производится на близком расстоянии от эксплуатируемых построек.

На характеристику котлована влияют следующие нюансы:

- При проектировании работ технология разработки объекта и его очертаний зависят от конструкционных особенностей трубы, а также от характеристик грунтов основания.

- При вычислении крутизны откосов принимают во внимание глубину котлована и состояние имеющихся грунтов.

- При необходимости нанесения на трубы слоя гидроизоляции или выполнения других видов работ, во время проведения которых в котловане будут находиться рабочие, вертикально расположенная стенка объекта должна располагаться на расстоянии не меньше 70 сантиметров от боковой поверхности фундамента. Когда такие мероприятия не запланированы, этот параметр можно сократить до 10 сантиметров.

- При безопалочном методе бетонирования параметры котлована должны соответствовать параметрам фундамента.

- При обустройстве котлована, имеющего откосы, расстояние от их подошвы до фундамента не может составлять менее 30 сантиметров.

Размеры котлована следует сопоставлять с возможностями землеройной спецтехники. При обустройстве котлованов необходимо предотвращать заполнение их водами — поверхностными или грунтовыми – для этого вдоль их периметра насыпают небольшие земляные валы.

Если труба сооружается в местах с постоянным водотоком, строят запруды, либо русло речки отводят в сторону, прокладывая канавы.

Удалить воду из котлована можно одним из следующих способов:

- В его низовой части сооружают выпуск в канаву – этот метод задействуют при прокладке косогорных труб.

- Обустраивают водоотлив механического типа. Для этого в низовой части оборудуют ограждаемый приямок, а воду из него откачивают насосом.

Обустройство фундамента

Сооружение фундамента для прокладки труб с использованием сборных элементов осуществляют в определенном порядке:

- Укладывают фундаментные блоки оголовков, доведя их до подошвы основания трубы.

- Засыпают пазухи фундаментов оголовков до получения равного уровня.

- Делают засыпку пазух оголовочного фундамента, задействуя местный грунт.

- В места, где фундаменты сопрягаются с разными глубинами заложения, насыпают смесь песка с гравием или со щебнем.

- Засыпку сначала уплотняют послойно и потом заливают цементный раствор.

- Создание фундаментов для оголовков и посекционную укладку фундамента трубы делают одновременно.

Работу начинают с места расположения выходного оголовка трубы, передвигаясь в сторону входного оголовка.

- Монолитный фундамент обустраивают поэтапно:

- Изготавливают и устанавливают опалубку.

- Приготавливают бетонную смесь и заливают ее.

- Ухаживают за уложенным слоем бетона.

- Демонтируют опалубку.

- Засыпают пазухи.

При обустройстве оснований сборно-монолитного типа сначала готовят подушку или основу и в межсекционные швы помещают опалубку. Имеющиеся пустые промежутки заполняют бетонной смесью. На местности со слабыми грунтами строят свайный фундамент.

После завершения обустройства основания и засыпки пазух приступают к укладке сборных оголовков и тела трубы.

Чтобы выполнить укладку сборной конструкции, например из стальных водопропускных труб, нужны самоходные краны. Последовательность и порядок проведения монтажа зависят от особенностей местности и вида выбранной конструкции для оголовочного участка.

Гидротехнические объекты из водопропускных изделий

Такого типа строения возводят либо непосредственно на водоеме, либо на незначительном удалении от него. Чаще всего можно увидеть водопропускные конструкции из трубной продукции над полотном дорог.

Нередко трубы водопропускные бетонные задействуют для изменения направления русла небольшой реки.

Строительство гидротехнических сооружений в настоящее время обычно выполняют с применением металлических гофрированных конструкций (сокращенно МГК).

Их используют в определенных случаях:

- При создании водопропускных объектов, предназначенных для укрепления и изменения русла малых рек.

- При строительстве альтернативы мостовым переходам, имеющим один пролет в форме арки.

- При укладке труб в полотне автомагистралей или железных дорог в качестве замены бетонных колец.

- Для возведения многопролетных мостов, в которых промежуток между пролетами достигает 18 метров, в качестве альтернативы мостовым переходам из металла или бетона.

Сборные МГК

Сборного типа гофрированные металлоконструкции (сокращенно СМГК), используемые при обустройстве водопропускных сооружений, имеют меньшую стоимость по сравнению с железобетонной продукцией.

Они обладают рядом преимуществ:

- Благодаря наличию разнообразных поперечных сечений можно легко подобрать изделия для проведения конкретных строительных работ.

- Незначительный вес позволяет без проблем транспортировать листы СМГК, а возможность их упаковывать в паллеты уменьшает заполняемое ими пространство.

- Несложный монтаж позволяет укладывать трубы из листов СМГК без наличия специальной квалификации и особых навыков.

- Гибкость и прочность получаемой конструкции, обеспечиваемая при их применении вместе с засыпным грунтом. Благодаря этому возведенное строение имеет большую сейсмостойкость по сравнению с сооружениями из бетона.

- Продолжительный срок эксплуатации, который может достигать 80-100 лет, подтверждением чему является многолетний опыт использования конструкций.

- Невысокая цена позволяет снизить сумму затрат за счет использования СМГК примерно на 30-50%, если сравнивать с применением других материалов.

- Выполнять работы по прокладке труб из СМГК можно в различных климатических условиях.

Водопропускные металлические трубы гофрированные по мнению специалистов являются наиболее выносливыми к нагрузкам. Это преимущество объясняется тем, что железо как материал лучше всего справляется с внешними воздействиями по сравнению с бетоном и пластиком.

Существенным недостатком, который препятствует повсеместному распространению труб из данного материала, является то, что они в большой степени подвержены коррозийным процессам, а значит, боятся влаги.

Габионные конструкции

При обустройстве стабилизирующих и удерживающих, отводящих воду и водопропускных объектов, подпорных стен и локальных очистных конструкций дорожно-мостового типа стали широко востребованными габионные изделия.

В уже построенном виде подобный объект имеет вид водопропускной трубы определенного диаметра, укрепленную габионами, которые приобрели популярность по причине наличия у них следующих положительных качеств:

- прочность;

- гибкость и сопротивляемость нагрузкам;

- устойчивость к негативному воздействию осадков и влажного воздуха;

- обладание возможностью дренирования, которому не требуются дополнительные расходы на монтаж специальной конструкции и обратного фильтра;

- несложное проведение строительных работ;

- простота, надежность и продолжительность эксплуатации;

- эстетичный вид и экологическая безопасность;

- небольшие временные и финансовые затраты на строительство;

- возможность эксплуатации с сооружениями разных типов.

Проведение работ с применением водопропускной трубной продукции необходимо выполнять особо тщательно, с соблюдением строительных норм и требований, поскольку их нарушение приводит к разрушению и трубы, и дорожного полотна, под которым она проложена.

ЛЕКЦИЯ 12. СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ

12.1. Открытый способ строительства трубопроводов через водные преграды.

12.2. Закрытый способ строительства трубопроводов через водные преграды.

Введение

К подводным переходам относятся участки магистральных трубопроводов, пересекающих естественные или искусственные водоемы (реки, озера) шириной более 10м по зеркалу воды и глубиной свыше 1,5 м.

На основании анализов большого количества подводных переходов через реки разработана следующая классификация водных преград:

1 категория: участки, на которых глубинные переформирования русла не превышают одного метра, а плановые 2-3 м, к этой категории относятся мелкие реки шириной до 50 м, а также крупные реки с устойчивыми берегами и руслами. Опасность размыва подводного трубопровода исключается, если глубина заложения превышаем 1 м, а врезка в берег 3-5 м.

2 категория: небольшие глубинные переформирования до 2 м, плановые до 10м, к этой категории относятся участки переходов через крупные, средние реки ленточно-грядового и побочневого типа.

3 категория: максимальные глубинные переформирования русла до 2 м, плановые до 100 м, к этой категории относятся участки переходов через малые, средние и крупные реки с русловым процессом ограниченного незавершенного и свободного типов меандирования и пойменной многорукавности. Возможные размывы участка перехода представляют собой большую опасность вследствие значительной трудности точного определения максимальных плановых переформирований русла. Имеется опасность повреждения трубопровода от гидродинамического воздействия потока, якорями судов.

4 категория: участки рек с особыми формами из руслового процесса: горные реки, селевые потоки, реки с ярко выраженным неустойчивым руслом.

При прокладке подводных переходов должно быть предусмотрено заглубление трубопроводов в дно пересекаемых водных преград. Величину заглубления устанавливают с учетом возможных деформаций русла.

Строительство трубопроводов через водные преграды осуществляется:

-открытым (траншейным) способом, в том числе типа «труба в трубе» с укладкой трубопровода в подводные и береговые траншеи, разработанные в границах переходов плавучей и наземной землеройной техникой;

-закрытым способом с протаскиванием трубопровода в наклонные скважины, выполненные методом наклонно-направленного бурения или методом микротоннелирования.

Открытый способ строительства трубопроводов через водные преграды

Земляные работы

Границы подводного перехода определяются уровнем воды в водоеме (горизонтом высоких вод, ГВВ) 10% обеспеченностью, т.е. уровнем воды в водоеме до которого она может подниматься в течение 100 лет до 10 раз, а в границах ГВВ не ниже 1% обеспеченности необходимо рассчитывать трубопровод с учетом предотвращения его всплытия.

Перед началом разработки подводных траншей выполняют: измерение глубины водоема (с помощью эхолота), водолазное обследование дна реки для выявления случайных препятствий и удаления их в случае обнаружения, проверяются проектные створы переходов.

Для определения конструкции переходов используют теорию русловых процессов. Различают следующие типы русловых процессов:

— ленточно-грядовой – представляет переформирование русла, выражающееся в сползании по нему крупных одиночных поперечных песчаных гряд, получивших название ленточных. Высота 1-2 м, иногда 3 м, шаг 6-8 ширины русла. Плановые деформации бровок берегов русла при этом не характерны. Подобные гряды обладают устойчивым шагом;

— осередковый тип возникает по реках перегруженных насосами и определяется по обилию крупных гряд, сползающих по руслу и образующих осередки и острова;

— побочневый тип образуется в русле реки цепью гряд, отличающихся перекосом плановой линии гребней;

— ограниченное меандирование является дальнейшим развитием руслового процесса побочневого типа и выражается сползанием слабо выраженных излучен при сохранении ими своих размеров и форм;

— свободное меандирование – излучины проходят определенные циклы развития;

— незавершенное меандирование – русловый процесс при котором не образуются характерные для свободного меандирования излучины;

— пойменная многорукавность представляет собой дальнейшее развитие и усложнение незавершенного меандирования.

При разработке траншей земснарядами земляные работы обычно начинают на нижней по течению реки нитке перехода, что позволяет при разработке верхней траншеи использовать часть грунта для засыпки нижней траншеи с уложенным в нее трубопроводом. Разработка, транспортировка грунта и складирование его в подводные и береговые отвалы баржами и путем рефулирования земснарядами не должны мешать судоходству, нарушать установившийся режим потока, вызывать загрязнение водоема и ухудшать экологическую ситуацию в районе перехода.

При глубине водоемов не более 2 – 3 м и незначительной их ширине (до 200 м) для устройства траншеи можно использовать экскаватор, установленный на барже или понтоне соответствующей грузоподъемности. Экскаватор надежно закрепляют на понтоне, который перемещается в створе с помощью якорей. При ширине русла до 150 м работу ведут от одного берега к другому, причем тросы крепят на берегах, что позволяет разрабатывать траншеи без перекладки якорей.

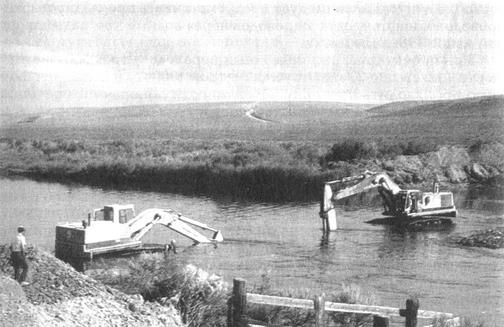

Рис. 12.1 – Разработка подводной траншеи открытым способом.

При глубине водоемов до 1 – 1,5 м и ширине до 100 м возможна разработка подводных траншей экскаватором со специальных земляных дамб. Дамбы устанавливают с берега или отсыпают грунт самосвалами. Делают дамбы шириной (по верху) 4 –5 м. Лучшим материалом для дамбы является гравийный грунт.

При пересечении широких судоходных водных преград при глубине водоема более 4 м рациональнее использовать земснаряды общестроительные или специальные для трубопроводного строительства типа ТЗР.

В отдельных случаях траншея через водную преграду может разрабатываться канатно-скреперной установкой.

Прокладка дюкера

Согласно СНиП I-2 «Строительная терминология»: «Дюкер — напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки (канала), по склонам или дну глубокой долины (оврага), под дорогой, расположенной в выемке»

С внедрением развитием технологии горизонтального направленного бурения, устройство дюкера методом ГНБ явилось прекрасной альтернативой традиционному методу прокладки трубопроводов. Сварка труб дюкера выполняется на одном берегу водоема, а буровой компелкс располагается на противоположном берегу. Прокладка дюкера производится с целым радом преимуществ.

Преимущества устройства дюкера методом горизонтального бурения ГНБ.

- Сокращение стоимости строительства устройства дюкера за счет сокращения сроков строительства, затрат на привлечение дополнительной рабочей силы и специальной техники;

- Отсутствие работ по размыву берегов, последующему берегоукреплению и эксплуатации специальных сооружений;

- Сокращение эксплуатационных расходов на контроль и ремонт дюкера в процессе эксплуатации.

- Сохранение природного ландшафта и экологии на территории проведения работ, исключение воздействия на флору и фауну, отсутствие размыва берегов и донных отложений рек и водоемов.

- Минимизация возможного негативного влияния на условия проживания людей в непосредственной близости от проведения работ.

Прокладка дюкера

«Дюкер — напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки (канала), по склонам или дну глубокой долины (оврага), под дорогой, расположенной в выемке»

С развитием технологии горизонтального направленного бурения (ГНБ), прокладка дюкера методом ГНБ является прекрасной альтернативой традиционному методу прокладки трубопроводов. Сварка труб дюкера выполняется на одном берегу водоема, а буровой комплекс ГНБ располагается на противоположном берегу. Прокладка дюкера производится с целым рядом преимуществ.

Прокладка дюкеров

Часть трубопровода, проходящая через водный поток, овраг или подземное сооружение, может быть устроена в виде дюкера. Дюкер — это изогнутый участок трубы, горизонтальная часть которого лежит на дне водного потока или ниже дна. Дюкерные трубы могут заполняться полностью и частично. Первый случай встречается при пересечении дюкеров с реками и оврагами, а второй — с другими трубопроводами, лежащими с ними на одном уровне.

Дюкер представляет собой конструкцию, работающую под напором и недоступную для осмотра. Поэтому при его укладке применяют ряд мер, обеспечивающих свободное движение жидкости без закупорки. Для этой цели на одном, а иногда и на обоих концах дюкера сооружают осадочные колодцы — грязеловки, снабженные решетками. Кроме того, устраивают приспособления для промывки дюкеров водой; чтобы обеспечить достаточную скорость, поперечное сечение их делают наименьшим.

Во избежание повреждения при пересечении реки дюкеры помещают в траншею, вырытую на дне на глубину, при которой возможно нормальное судоходство.

В настоящее время дюкеры укладывают главным образом из стальных труб, соединенных между собой сваркой, что обеспечивает большую производительность и повышение качества строительных работ.

Прокладка дюкеров из стальных труб через реки состоит из следующих процессов: разработки траншеи на дне реки; монтажа трубопровода; укладки трубопровода в подводную траншею; гидравлических испытаний его.

Прокладка дюкеров

Разработку траншей под водой производят разными способами в зависимости от местных условий.

При пересечении больших судоходных рек для рытья траншей целесообразно применять дноуглубительные снаряды — землесосы и землечерпалки.

Довольно часто подводные траншеи разрабатывают с помощью скреперной установки.

Такая установка состоит из канатного скрепера, снабженного бездонным ковшом и двумя тросами — тяговым и хвостовым. Тросы перекинуты через блоки, прикрепленные к двум мачтам, расположенным по оси траншеи по обоим берегам реки. Концы тросов наматывают на барабаны двухбарабанной лебедки.

Береговые участки обычно разрабатывают другими механизмами. Дно траншеи до укладки трубопровода проверяют с помощью нивелира и реек. Направление ее должно быть прямолинейное или с изломами, допускающими кривизну радиуса не менее 400 м.

Сборку стального трубопровода производят на берегу на бревнах — стапелях, которые укладывают строго горизонтально. Бревна, расположенные ближе к урезу воды, помещают на сваях с уклоном, облегчающим спуск трубопровода на воду. Стыки труб соединяют электросваркой и усиливают муфтами.

Гидравлическое испытание трубопровода производят дважды: после сварки основных швов и после усиления муфтами. Учитывая особую ответственность работы дюкера, производят иногда и третью проверку — после укладки его на место, но до засыпки.

Для защиты стальных трубопроводов от коррозии после сварки дюкера на трубы наносят битумную изоляцию.

Наиболее распространенный способ укладки трубопровода — это способ протаскивания. На берегу реки в направлении оси дюкера в траншее или вне ее прокладывают узкоколейный рельсовый путь по возможности с незначительным уклоном в сторону реки; длина пути должна быть равной длине трубопровода. На рельсах устанавливают вагонетки на расстоянии около 20 м друг от друга.

На вагонетки укладывают трубопровод. Для предохранения от засорения концы его закрывают заглушками. Передвижение дюкера, установленного на вагонетках, производят с помощью троса, один конец которого закреплен в торце трубопровода, а другой прикреплен к лебедке или трактору, находящимся на другом берегу реки. При протаскивании трубопровод укладывают по дну вырытой подводной траншеи, а вагонетка откатывается в сторону. Чтобы дюкер не всплыл, его загружают балластом.

Укладку труб диаметром более 400 мм удобно производить с помощью понтонов. Понтоны применяют также и в тех случаях, когда дюкеры прокладывают через очень широкие реки, озера или проливы, когда протаскивание сваренного на берегу трубопровода осуществить невозможно.

Подводные переходы — дюкеры

Основные требования к строительству подводных переходов заключаются в следующем:

- дюкеры прокладывают перпендикулярно оси водного потока в две нитки из стальных труб диаметром не менее 150 мм каждая с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной футеровкой;

- в местах перехода оба берега укрепляют наброской из камня или плитами из сборного железобетона;

- угол наклона восходящих частей дюкера должен быть не более 20° к горизонту, а расстояние между нитками в свету — 0,7—1,5 м в зависимости от давления;

- расстояние по вертикали от возможного размыва дна реки до верха трубы должно составлять не менее 1 м;

- строительство дюкеров через реки, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных целей согласовывают с органами санитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных запасов, а через судоходные реки — дополнительно с Министерством речного флота;

- на границах переходов, определяемых горизонтом высоких вод, устраивают колодцы и переключения с задвижками, а на сетях канализаций, во входных и выходных камерах, равно как и на аварийном выпуске, устанавливают затворы;

- аварийные выпуски сооружают по согласованию с органами СЭС, охраны рыбных запасов и регулирования использования и охраны вод;

- отметку планировки у камер перехода берут на 0,5 м выше уровня высоких вод обеспеченностью 3 %;

- уложенные переходы обследуют водолазы и на основе полученных данных поставляют исполнительную техническую документацию;

- дюкеры строят согласно ППР, согласованному с органами Министерства речного флота, СЭС и охраны рыбных запасов.

При прокладке подводного трубопровода важное значение приобретают подготовительные работы:

1. Изучение проектно-сметной Документации.

2. Привязка проекта и рекогносцировка района строительства перехода, принятие от заказчика трассы створа в натуре с закрепляющими знаками.

3. Разработка и утверждение ППР.

4. Выполнение предусмотренных ППР подготовительных работ.

5. Уточнение принятых проектом строительного, минимального и максимального уровней воды в водоеме, продолжительности пх стояния, а также ширины зеркала при этих уровнях. Организация временного водомерного поста в зоне производства строительно-монтажных работ.

6. Проведение контрольных промеров глубин по проектному створу. Установление временной телефонной связи между берегами.

Принятие метода производства работ по устройству перехода зависит от следующего:

- рельефа и геологического строения берегов и дна водоема;

- гидрогеологической и гидрологической особенностей водной преграды и ее поймы;

- размеров перехода (длины, количества ниток, их диаметров и массы);

- скоростей течения воды в водоеме, эпюры их распределения по сечению;

- ширины и глубины водной преграды в месте перехода, максимального и минимального уровней воды в период паводка и межени, продолжительности их стояния и времени установления;

- глубины заложения трубопровода под дном водоема;

- наличия в распоряжении строительной организации необходимых машин, механизмов и приспособлений, их технических возможностей;

- строительной нагрузки на трубопровод и напряжений, возникающих при укладке;

- плавучести трубопровода.

ППР разрабатывает организация, которой поручено строительство. После рассмотрения техсоветом ППР утверждается главным инженером строительной организации. В ППР входят:

- графики производства СМР, поставки оборудования и материалов, движения рабочих, машин, механизмов, потребности в плавучих средствах;

- стройгенплан объекта, технологические карты на производство работ по разработке подводной траншеи и укладке трубопровода, решения по технике безопасности и контролю качества СМР;

- пояснительная записка с расчетами и обоснованиями принятых в ППР решений;

- решения по другим вопросам, характерным для данной стройплощадки (проекты на временные сооружения, дороги, подъездные пути, причалы, электроснабжение, связь и пр.).

СНиП 2.05.06-85 : Переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия

6.1. К естественным и искусственным препятствиям относятся: реки, водохранилища, каналы, озера, пруды, ручьи, протоки и болота, овраги, балки, железные и автомобильные дороги

6.2. Подводные переходы трубопроводов через водные преграды следует проектировать на основании данных гидрологических, инженерно-геологических и топографических изысканий с учетом условий эксплуатации в районе строительства ранее построенных подводных переходов, существующих и проектируемых гидротехнических сооружений, влияющих на режим водной преграды в месте перехода, перспективных дноуглубительных и выправительных работ в заданном районе пересечения трубопроводом водной преграды и требований по охране рыбных ресурсов.

Примечание: 1. Проектирование переходов по материалам изысканий, срок давности которых превышает 2 года, без производства дополнительных изысканий не допускается.

2. Место перехода следует согласовывать с соответствующими бассейновыми управлениями речного флота, органами по регулированию использования и охране вод, охраны рыбных запасов и заинтересованными организациями.

6.3. Границами подводного перехода трубопровода, определяющими длину перехода, являются:

для многониточных переходов — участок, ограниченный запорной арматурой, установленной на берегах;

для однониточных переходов — участок, ограниченный горизонтом высоких вод (ГВВ) не ниже отметок 10 %-ной обеспеченности.

6.4. Створы переходов через реки надлежит выбирать на прямолинейных устойчивых плессовых участках с пологими неразмываемыми берегами русла при минимальной ширине заливаемой поймы. Створ подводного перехода следует, как правило, предусматривать перпендикулярным динамической оси потока, избегая участков, сложенных скальными грунтами. Устройство переходов на перекатах, как правило, не допускается.

6.5. При выборе створа перехода трубопровода следует руководствоваться методом оптимального проектирования с учетом гидролого-морфологических характеристик каждого водоема и его изменений в течение срока эксплуатации подводного перехода.

Приопределенииоптимального положения створа и профиля перехода расчет следует производить по критерию приведенных затрат с учетом требований, предъявляемых к прочности и устойчивости трубопровода и охране природы.

6.6. Прокладка подводных переходов должна предусматриваться с заглублением в дно пересекаемых водных преград. Величина заглубления устанавливается с учетом возможных деформаций русла и перспективных дноуглубительных работ.

Проектная отметка верха забалластированного трубопровода при проектировании подводных переходов должна назначаться на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла реки, определяемого на основании инженерных изысканий, с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет после окончания строительства перехода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водоема.

При пересечении водных преград, дно которых сложено скальными породами, заглубление трубопровода принимается не менее 0,5 м, считая от верха забалластированного трубопровода до дна водоема.

При глубине подводных переходов, для которой отсутствуют освоенные технические средства разработки траншей, и невозможности переноса створа перехода, что должно быть обосновано проектом, допускается, по согласованию с соответствующими бассейновыми управлениями, уменьшать глубину заложения трубопроводов и укладывать их непосредственно по дну. При этом должны предусматриваться дополнительные мероприятия, обеспечивающие их надежность при эксплуатации.

6.7. Переходы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки и каналы следует предусматривать, как правило, ниже по течению от мостов, промышленных предприятий, пристаней, речных вокзалов, гидротехнических сооружений, водозаборов и других аналогичных объектов, а также нерестилищ и мест массового обитания рыб.

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается располагать переходы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки и каналы выше по течению от указанных объектов на расстояниях, приведенных в табл. 4*, при этом должны разрабатываться дополнительные мероприятия, обеспечивающие надежность работы подводных переходов.

6.8. Минимальные расстояния от оси подводных переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при прокладке их ниже по течению от мостов, пристаней и других аналогичных объектов и от оси подводных переходов газопроводов до указанных объектов должны приниматься по табл. 4* как для подземной прокладки.

6.9. При пересечении водных преград расстояние между параллельными подводными трубопроводами следует назначать исходя из инженерно-геологических и гидрологических условий, а также из условий производства работ по устройству подводных траншей, возможности укладки в них трубопроводов и сохранности трубопровода при аварии на параллельно проложенном. Минимальные расстояния между осями газопроводов, заглубляемых в дно водоема с зеркалом воды в межень шириной свыше 25 м, должны быть:

не менее 30 м для газопроводов диаметром до 1000 мм включ.;

50 м для газопроводов диаметром свыше 1000 мм.

На многониточном переходе нефтепровода и нефтепродуктопровода, на котором предусмотрена одновременная прокладка нескольких основных трубопроводов (основных ниток) и одного резервного (резервной нитки), допускается прокладка основных ниток трубопроводов в одной траншее. Расстояние между параллельными нитками, прокладываемыми в одной общей траншее, и ширина траншеи назначаются в проекте исходя из условий производства работ по устройству подводной траншей и возможности укладки в нее трубопровода.

6.10. Минимальные расстояния между параллельными трубопроводами, прокладываемыми на пойменных участках подводного перехода, следует принимать такими же, как для линейной части магистрального трубопровода.

6.11*. Подводные трубопроводы на переходах в границах ГВВ не ниже 1 % обеспеченности должны рассчитываться против всплытия в соответствии с указаниями, изложенными в разд. 8.

Если результаты расчета подтверждают возможность всплытия трубопровода, то следует предусматривать:

на русловом участке перехода — сплошные (бетонные) покрытия или специальные грузы, конструкция которых должна обеспечить надежное их крепление к трубопроводу для укладки трубопровода способом протаскивания по дну;

на пойменных участках — одиночные грузы или закрепление трубопроводов анкерными устройствами.

6.12. Ширину подводных траншей по дну следует назначать с учетом режима водной преграды, методов ее разработки, необходимости водолазного обследования и водолазных работ рядом с уложенным трубопроводом, способаукладки и условиями прокладки кабеля данного трубопровода.

Крутизну откосов подводных траншей следует назначать в соответствии с требованиями СНиП III-42-80*.

6.13. Профиль трассы трубопровода следует принимать с учетом допустимого радиуса изгиба трубопровода, рельефа русла реки и расчетной деформации(предельного профиля размыва), геологического строения дна и берегов, необходимой пригрузки и способа укладки подводного трубопровода.

6.14. Кривые искусственного гнутья в русловой части подводных переходов допускается предусматривать в особо сложных топографических и геологических условиях. Применение сварных отводов в русловой части не рекомендуется.

Примечание. Кривые искусственного гнутья на переходах должны располагаться за пределами прогнозируемого размыва этих участков или находиться под защитой специального крепления берегов.

6.15. Запорную арматуру, устанавливаемую на подводных переходах трубопроводов, согласно п.4.12* следует размещать на обоих берегах на отметках не ниже отметок ГВВ 10%-ной обеспеченности и выше отметок ледохода.

На берегах горных рек отключающую арматуру следует размещать на отметках не ниже отметок ГВВ 2 %-ной обеспеченности.

6.16. Проектом должны предусматриваться решения по укреплению берегов в местах прокладки подводного перехода и по предотвращению стока воды вдоль трубопровода (устройство нагорных канав, глиняных перемычек, струенаправляющих дамб и т.д.).

6.17. При ширине водных преград при меженном горизонте 75 м и более в местах пересечения водных преград трубопроводом следует предусматривать прокладку резервной нитки. Для многониточных систем необходимость строительства дополнительной резервной нитки независимо от ширины водной преграды устанавливается проектом.

Примечания: 1.При ширине заливаемой поймы свыше500 м по уровню горизонта высоких вод при 10%-ной обеспеченности и продолжительности подтопления паводковыми водами свыше 20 дней, а также при пересечении горных рек и соответствующем обоснованиив проекте (например, труднодоступность для проведения ремонта) резервную нитку допускается предусматривать при пересеченииводных преград шириной до 75 ми горных рек.

2. Диаметр резервной нитки определяется проектом.

3. Допускается предусматривать прокладку перехода через водную преграду шириной свыше 75 м в одну нитку при условии тщательного обоснования такого решения в проекте.

4. При необходимости транспортирования по трубопроводу вязких нефти и нефтепродуктов, временное прекращение подачи которых не допускается, следует предусматривать прокладку нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через водные преграды шириной менее 75 м в две нитки.

6.18. При проектировании подводных переходов, прокладываемых на глубине свыше 20 м из труб диаметром 1000 мм и более, следует производить проверку устойчивости поперечного сечения трубы на воздействие гидростатического давления воды с учетом изгиба трубопровода.

6.19. Подводные переходы через реки и каналы шириной 50 м и менее допускается проектировать с учетом продольной жесткости труб, обеспечивая закрепление перехода против всплытия на береговых неразмываемых участках установкой грузов или анкерных устройств.

6.20. На обоих берегах судоходных и лесосплавных рек и каналов при пересечении их трубопроводами должны предусматриваться сигнальные знаки согласно «Правилам плавания по внутренним судоходным путям», утвержденным Минречфлотом РСФСР, и «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Советом Министров СССР.

6.21. На болотах и заболоченных участках должна предусматриваться подземная прокладка трубопроводов.

Как исключение, при соответствующем обосновании допускается укладка трубопроводов по поверхности болота в теле насыпи (наземная прокладка) или на опорах (надземная прокладка). При этом должна быть обеспечена прочность трубопровода, общая устойчивость его в продольном направлении и против всплытия, а также защита от теплового воздействия в случае разрыва одной из ниток.

6.22. При соответствующем обосновании при подземной прокладке трубопроводов через болота II и III типов длиной свыше 500 м допускается предусматривать прокладку резервной нитки.

6.23. Прокладку трубопроводов на болотах следует предусматривать, как правило, прямолинейно с минимальным числом поворотов.

В местах поворота следует применять упругий изгиб трубопроводов. Надземную прокладку на болотах следует предусматривать в соответствии с требованиями, изложенными в разд. 7.

6.24. Укладку трубопроводов при переходе через болота в зависимости от мощности торфяного слоя и водного режима следует предусматривать непосредственно в торфяном слое или на минеральном основании.

Допускается прокладка трубопроводов в насыпях с равномерной передачей нагрузки на поверхность торфа путем устройства выстилки из мелколесья. Выстилка должна покрываться слоем местного или привозного грунта толщиной не менее 25 см, по которому укладывается трубопровод.

6.25. Размеры насыпи при укладке в ней трубопровода диаметром свыше 700 мм с расчетным перепадом положительных температур на данном участке следует определять расчетом, учитывающим воздействие внутреннего давления и продольных сжимающих усилий, вызванных изменением температуры металла труб в процессе эксплуатации.

6.26. Наименьшие размеры насыпи должны приниматься:

толщина слоя грунта над трубопроводом не менее 0,8 м с учетом уплотнения грунта в результате осадки;

ширина насыпи поверху равной 1,5 диаметра трубопровода, но не менее 1,5 м;

откосы насыпи в зависимости от свойств грунта, но не менее 1:1,25.

6.27. В случае использования для устройства насыпи торфа со степенью разложения органического вещества менее 30 % необходимо предусматривать защитную минеральную обсыпку поверх торфа толщиной 20 см.

Насыпь из торфа и минерального грунта для защиты от размыва и выветривания должна быть укреплена. Материалы и способы укрепления насыпи устанавливаются проектом.

6.28. При проектировании насыпи должно быть предусмотрено устройство водопропускных сооружений: лотков, открытых канав или труб. Дно водопропускных сооружений и прилегающие откосы должны быть укреплены.

Количество и размеры водопропускных сооружений определяются расчетом с учетом рельефа местности, площади водосбора и интенсивности стока поверхностных вод.

6.29. Участки трубопроводов, прокладываемые в подводной траншее через болота или заливаемые поймы, а также в обводненных районах, должны быть рассчитаны против всплытия (на устойчивость положения). Для обеспечения устойчивости положения следует предусматривать специальные конструкции и устройства для балластировки (утяжеляющие покрытия, балластирующие устройства с использованием грунта, анкера и др.) .

6.30. При закреплении трубопровода анкерными устройствами лопасть анкера не должна находиться в слое торфа, заторфованного грунта или лёсса, пылеватого песка или других подобных грунтов, не обеспечивающих надежное закрепление анкера, а также в слое грунта, структура которого может быть подвержена разрушению или нарушению связности в результате оттаивания, размывов, выветривания, подработки или других причин.

6.31*. Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги следует предусматривать в местах прохождения дорог по насыпям либо в местах с нулевыми отметками и в исключительных случаях — при соответствующем обосновании в выемках дорог.

Угол пересечения трубопровода с железными и автомобильными дорогами должен быть, как правило, 90 °. Прокладка трубопровода через тело насыпи не допускается.

6.32*. Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле, диаметр которых определяется из условия производства работ и конструкции переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.

Концы футляра должны выводиться на расстояние:

а) при прокладке трубопровода через железные дороги:

от осей крайних путей —50 м, но не менее 5 м от подошвы откоса насыпи и 3 м от бровки откоса выемки;

от крайнего водоотводного сооружения земляного полотна (кювета, нагорной канавы, резерва) -3 м;

б) при прокладке трубопровода через автомобильные дороги — от бровки земляного полотна -25 м, но не менее 2 м от подошвы насыпи.

Прокладка кабеля связи трубопровода на участках его перехода через железные и автомобильные дороги должна производиться в защитном футляре или отдельно в трубах.

6.33*. На подземных переходах газопроводов через железные и автомобильные дороги концы защитных футляров должны иметь уплотнения из диэлектрического материала.

На одном из концов футляра или тоннеля следует предусматривать вытяжную свечу на расстоянии по горизонтали, м, не менее:

от оси крайнего пути железных дорог общего пользования . 40

то же, промышленных дорог . 25

от подошвы земляного полотна автомобильных дорог . . 25

Высота вытяжной свечиот уровня земли должна быть не менее 5 м.

6.34*. Заглубление участков трубопроводов, прокладываемых под железными дорогами общей сети, должно быть не менее 2 м от подошвы рельса до верхней образующей защитного футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме того, не менее 1,5 м от дна кювета, лотка или дренажа.

Заглубление участков трубопроводов, прокладываемых под автомобильными дорогами всех категорий, должно приниматься не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме того, не менее 0,4 м от дна кювета, водоотводной канавы или дренажа.

При прокладке трубопровода без защитных футляров вышеуказанные глубины следует принимать до верхней образующей трубопровода.

Заглубление участков трубопровода под автомобильными дорогами на территории КС и НПС принимается в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*.

6.35. Расстояние между параллельными трубопроводами на участках их переходов под железными и автомобильными дорогами следует назначать исходя из грунтовых условий и условий производства работ, но во всех случаях это расстояние должно быть не менее расстояний, принятых при подземной прокладке линейной части магистральных трубопроводов.

6.36. Пересечение трубопроводов с рельсовыми путями электрифицированного транспорта под стрелками и крестовинами, а также в местах присоединения к рельсам отсасывающих кабелей не допускается.

6.37. Минимальное расстояние по горизонтали в свету от подземного трубопровода в местах его перехода через железные дороги общей сети должно приниматься, м, до:

стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог. 10

стрелок и крестовин железнодорожного пути при пучинистых грунтах . 20

труб, тоннелей и других искусственных сооружений на железных дорогах . 30